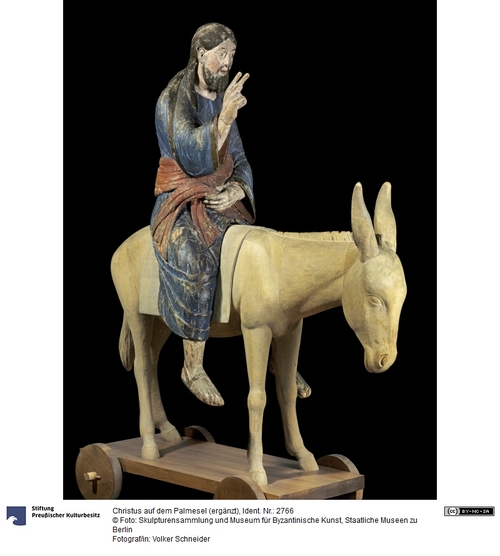

Christus sitzt hoch aufgerichtet und mit seitlich locker herabhängenden Beinen auf dem Rücken des fast stehenden Esels, der nur durch den leicht vorgestellten rechten Hinterlauf Bewegung anzeigt. Bereits der originale Esel war „langbeohrt“ und „ganz unter die durchgehende Horizontale seines Rückens gestellt“. Der 1945 verbrannte Esel wurde 1973 durch eine freie Kopie aus Lindenholz ersetzt. Christus hat die Rechte zum Segensgestus erhoben, die Linke liegt über dem Bauch und umfasst das Ende der Bauchbinde. Das Haupt ist leicht nach vorn geneigt und anders als der übrige Körper völlig frontal ausgerichtet

Die Darstellung illustriert den in allen vier Evangelien geschilderten Einzug des Herrn in Jerusalem. Er hatte zwei Jünger geschickt, ihm eine Eselin zu bringen, auf der er, nachdem die Jünger ihm ihre Kleider als Sattel untergelegt hatten, in die Stadt einritt. Die segnende Rechte und der sanfte Ausdruck des Gesichts richten sich an das Volk in Jerusalem, das bei den Palmsonntagsprozessionen durch die Menge der Gläubigen vertreten wurde.

Großformatige Figuren von Christus auf dem Palmesel sind – mit wenigen Ausnahmen – ein Phänomen des deutschsprachigen Raums und stammen größtenteils aus dem 15. Jahrhundert.

Der Berliner Christus (in der Sammlung existieren noch zwei weitere aus spätgotischer Zeit: Inv. 7710 und 8144) gehört neben einer vollständig mit Platte und Rädern erhaltenen Gruppe von Palmchristus und Esel im Schweizerischen Landesmuseum, einem Christustorso im Bayerischen Nationalmuseum München zu den mit Abstand ältesten Beispielen, allerdings wissen wir aus den Quellen, dass schon in vorromanischer Zeit vollplastische Figuren des reitenden Herrn bei der Palmsonntagsprozession umhergeführt worden sind.

Über den Ablauf der Feierlichkeiten an Palmsonntag und die Funktion von Bildwerken des Christus auf dem Palmesel im hohen Mittelalter informieren mehrere Texte. Die plastische Figur war Teil einer Aufführung, an der die Gläubigen, mit Palmzweigen ausgestattet, aktiv teilnahmen. Die physische Nähe zu dem „aktiven“ Bildwerk, das damals nur anlässlich der Prozession zu sehen war und ansonsten in einem eigenen Raum, dem sogenannten Eselsstall sicher verwahrt wurde, muss eine überwältigende Wirkung auf den Betrachter ausgeübt haben.

Trotz des fehlenden Nachweises ist man bislang wohl nicht zu Unrecht von einer Landshuter Provenienz des Berliner Palmchristus ausgegangen. Die zeitliche Ansetzung fällt aber nicht leicht. Im Vergleich zum relativ sicher datierten Kruzifix in der Georgskapelle der Burg Trausnitz bei Landshut, der dem Dreinageltyp folgt und ein bewegtes Lendentuch aufweist, erscheint der Palmchristus altertümlicher. Schon um 1200 hat es in der von den frühen Wittelsbachern stark geförderten Stadt Landshut mehrere Kirchen gegeben, in denen ein Palmesel vorstellbar wäre, auch wenn die Zeit großer Prosperität vor allem mit dem Ausbau der Burg und der herzoglichen Gründung des Zisterzienserinnenklosters Seligenthal (1232) erst einige Jahrzehnte später einsetzte.

(Auszug aus: Tobias Kunz, Bildwerke nördlich der Alpen. 1050 bis 1380. Kritischer Bestandskatalog der Berliner Skulpturensammlung, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2014)

Entstehungsort stilistisch: Niederbayern

Historischer Standort: Landshut?

en