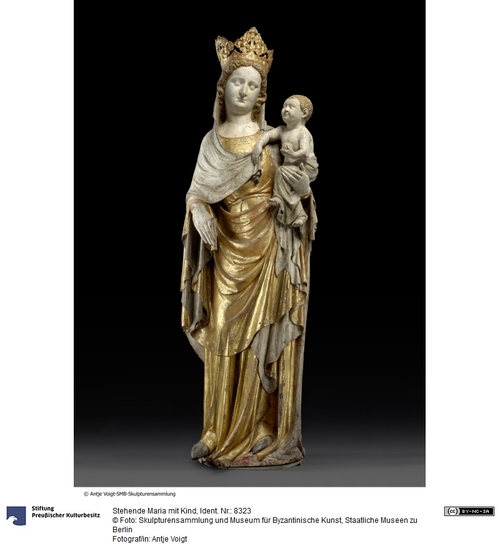

Über einem bodenlangen, hochgegürteten Gewand trägt Maria einen Mantel, der vom rechten Arm gerafft wird und in großen Schüsselfalten über den Unterkörper läuft. Das Kopftuch liegt über der linken Schulter, unter dem Kind, glatt auf und wird an der anderen Seite von diesem quer über ihre rechte Brust gezogen. Es ist weit aus der Stirn nach hinten gerutscht, wodurch das sehr fein gerillte, lockig-voluminöse Haar sichtbar wird. Darauf sitzt eine prächtige Krone mit großen lilienförmigen Zacken und ehemals Edelsteinimitationen am Reif. Über dem Körper Marias liegen auffällig viele Stoffe übereinander, deren Differenzierung nicht immer leicht fällt. Die zum Teil erhaltene Originalfassung trägt auch nicht zur Klärung bei, denn Kleid und Mantel sind beide außen vergoldet und besitzen eine aufwendig mit applizierten Edelsteinimitationen (farbig hinterlegtes Glas) verzierte Borte; ihre Innenseiten zeigen ein Hermelinfell. Das von der Hüfte abwärts umhüllte Christuskind wendet sich zur Mutter. In der Linken hält es einen Apfel, mit der Rechten zieht es den Marienschleier zu sich heran.

Besondere Aufmerksamkeit verdient das Antlitz der Muttergottes. Als generell zentraler Bereich einer gotischen Marienfigur, in dem idealerweise die Bildaussage kulminiert, kommt dem Gesicht der Berliner Madonna allein deshalb ein besonderer Rang zu, da der Kopf hier als Reliquiendepositorium fungiert. Die Rahmung durch das dichte Haar unterstreicht die Würde des Antlitzes.

Das prachtvolle vergoldete Gewand und der höfisch-kühle Gesichtsausdruck betonen den würde- und hoheitsvollen Charakter der gekrönten Himmelskönigin, wie er seit dem 13. Jahrhundert für stehende Marienfiguren verbindlich war. Einen anderen ikonografischen Akzent setzen der S-Schwung Marias, das dominante Bewegungsmotiv des kindlichen Griffs nach dem Schleier, die Annäherung beider Gesichter und die sinnliche Wiedergabe der Hautoberflächen. Diese Aspekte betonen den fraulichen bzw. kindlichen Charakter der Dargestellten, rücken sie einander und dem Betrachter näher und stellen letztlich – bei aller Distanz – eine verhalten intime Atmosphäre zwischen Mutter, Kind und Gläubigem her.

Die Madonna dürfte auf einem Altar gestanden haben, wofür schon das Reliquienfach spricht. Die verwandten Madonnen stammen, soweit sich dies noch nachvollziehen lässt, sämtlich aus Kathedralen, wichtigen Stiftskirchen oder hochdotierten Kapellen. Interessant ist die offensichtliche Wiederverwendung der Reliquie der Erde vom Grab Christi. Die zugehörige Cedula (beschrifteter Pergamentzettel) stammt bereits aus dem 11. Jahrhundert; die wichtige Reliquie könnte also älterer Besitz der Kirche gewesen und zur Erhöhung der Gnadenwirkung der Skulptur eingesetzt worden sein. Die beiden anderen Zettelchen wurden zur Entstehungszeit der Madonna beschriftet; lesbar ist lediglich eine weitere Reliquie vom Grab Christi („de lapide sepulchri“).

Das Motiv des Herüberziehens des Schleiers durch das Kind war in Paris verbreitet. Es gehörte zum festen Kanon der Pariser Bildhauer des zweiten Viertels des 14. Jahrhunderts. Eine große Gruppe von Stein-, überwiegend Marmormadonnen, die sich weit gestreut in Nordfrankreich, besonders zahlreich in der Normandie befinden und lediglich einzelne Motive variieren, ist so eng mit der Berliner Figur verwandt, dass an eine Zugehörigkeit zu demselben Kunstkreis nicht zu zweifeln ist. Bemerkenswert ist, dass die Berliner Madonna offensichtlich die einzige in Holz geschnitzte Marienstatue dieses Typs ist, der auffällig oft in kostbarem Marmor realisiert wurde.

(Auszug aus: Tobias Kunz, Bildwerke nördlich der Alpen. 1050 bis 1380. Kritischer Bestandskatalog der Berliner Skulpturensammlung, Petersberg, Michael Imhof Verlag 2014)

Entstehungsort stilistisch: Paris (?)

Entstehungsort stilistisch: Île-de-France

en