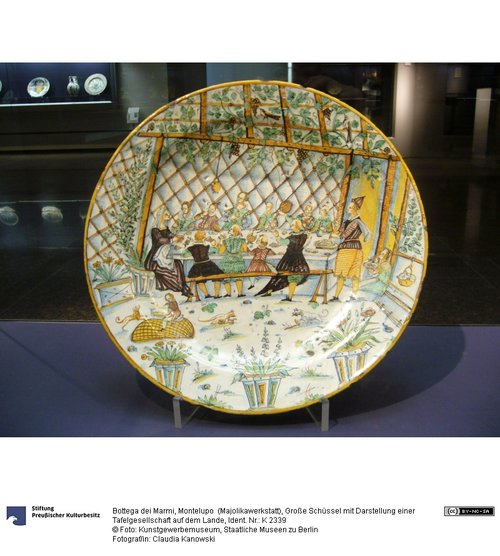

Große runde Schüssel mit breitem Spiegel, der mit einem schwachen Knick in die Fahne übergeht. Der helle, gelbliche Scherben ist mit einer unregelmäßig aufgetragenen, nicht ganz deckenden cremefarbenen Glasur überzogen. Es gibt mehrere Fehlstellen und Blasen. Die Malerei ist in Braun, Gelb, Hellgrün, Blau gehalten.

Die gesamte Fläche ist mit der Darstellung einer Tafelgesellschaft bemalt. Die Tafel ist unter einer Weinlaube aufgestellt, die Gesellschaft tafelt also im Freien, auf dem Lande. Am Kopf der Tafel auf der linken Seite sitzt die Dame des Hauses. Offenbar findet ihr zu Ehren das Festessen statt, denn alle Augen der Gäste sind auf sie gerichtet. Am anderen Ende der Tafel steht ein Herr (gemeint ist hier wohl eher der Hausherr als der Vorschneider), der damit beschäftigt ist, Fleisch zu tranchieren. Die Dame hält eine Trinkschale in beiden Händen. Die an der Tafel sitzenden neun Gäste sind mit Nummern versehen. Offenbar gab es ursprünglich eine Legende zu der Schüssel, auf der die Namen der Gäste standen.

Von rechts nähert sich außerdem noch eine Magd, die ein Fischgericht auf einer Platte heranbringt. Im Vordergrund sind zwei Hunde, eine Katze und ein auf einem Sack oder Netz sitzender Knabe dargestellt, der einem Hund Nahrungsreste hinhält.

Am Vorderrand sind drei Blumenkübel zu sehen.

Interessant ist die Darstellung als Illustration der Tafelkultur des 17. Jahrhunderts. Ein eigenes Gedeck für jeden Gast war damals noch nicht üblich. Besteck (meist ein Messer) brachte jeder Gast selbst mit, es steckte im Gürtel. Trinkgefäße (in diesem Fall Pokale) wurden auf Wunsch gereicht. Dass man es auf dem Land rustikal liebte, wird hier durch die von der Pergola herabhängenden Weinkrüge betont, aus denen sich der vordere Gast etwas in seinen Pokal etwas einschenkt.

Nicht zu erkennen ist, ob die Platten, auf denen die Gerichte stehen, aus Majolika gefertigt sind. Majolika-Geschirr wurde in wohlhabenden Kreisen durchaus auch als Tafelgeschirr verwendet, diente aber gleichzeitig der Repräsentation und wurde auf Kredenzen zur Schau gestellt.

Die Schüssel ist auf der Rückseite mit einfachen blauen Kreuzen, Linienornamenten und Ringen verziert. In der Mitte stehen in Blau die Jahreszahl "1622" sowie ein Angelhaken, das Kürzel für die ausführende Werkstatt der Marmi in Montelupo. Auch die flüchtige Malweise und die fehlerhafte Perspektive weisen die Schüssel als ein Werk aus der Spätzeit der italienischen Majolikakunst aus.

Lit.: Tjark Hausmann: Majolika. Spanische und italienische Majolika vom 14. bis zum 18. Jahrhundert (= Kataloge des Kunstgewerbemuseums Berlin VI), Berlin 1972, Kat. Nr. 253; Carmen Ravanelli Guidotti: Maioliche "figurate" di Montelupo, mit Beiträgen von Fausto Berti, Bruno Fabbri u.a., Florenz 2012

ClKa

en