de

| Alt | Neu | ||

|---|---|---|---|

| 4 | Inventarnummer: ÄM 20856 | 4 | Inventarnummer: ÄM 20856 |

| 5 | 5 | ||

| 6 | Beschreibung | 6 | Beschreibung |

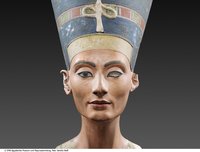

| 7 | Dieses Prunkgefäß wurde in einem Kindergrab gefunden, in welchem es hinter dem Kopf des Verstorbenen platziert wurde. Des Weiteren fanden sich in dem Grab zahlreiche Perlen unterschiedlichen Materials sowie weitere Gefäße, was vermuten lässt, dass es sich um ein Kind aus dem elitären Bereich handeln muss. Direkt unterhalb des kurzen, engen Halses beginnt die Bemalung, die ca. in der Mitte des Bauches endet. Die Schultern sind mit jeweils zwei horizontalen, schwarzen Linien versehen, zwischen denen sich in Rot ausgemalte Kugeln befinden, welche durch ein schwarzes Streifenband verbunden sind. Im Bereich des Bauches wurde zunächst, wie auch im Schulterbereich, eine Umrisszeichnung mit schwarzer Farbe vorgenommen, bevor einige Bereiche mit roter Farbe koloriert wurden. Die Ornamente stammen allesamt aus dem floralen Bereich und zeigen Lotosblumen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. So ist stets zentral eine geöffnete Blüte auf einem hohen, geraden Stängel zu sehen, die von zwei Lotosknospen auf kurzen Stängeln eingerahmt wird. Daneben steht wiederum eine geöffnete Blüte, allerdings mit einem kürzeren Stängel. Die Lotosblume ist eines der häufigsten Motive auf meroitischer Keramik. Durch das tägliche Öffnen der Blüte und ihrer Verbindung zum Wasser ist sie bereits in frühester Zeit zu einem Symbol der Wiedergeburt geworden. Nach der heliopolitanischen Kosmogonie war sie sogar das erste Lebewesen, welches vom Urozean erschaffen wurde, was den religiösen Charakter der Pflanze untermauert. Den Abschluss der Dekoration bilden wiederum zwei horizontale schwarze Linien, die zugleich als Standlinie der Flora dienen. Aufgrund der klaren Linienführung, der undekorierten unteren Gefäßhälfte und der Kugelkette im Schulterbereich kann dieses Gefäß innerhalb der meroitischen Kunst der „akademischen Schule“ zugewiesen werden. Im unteren Bereich des Bauches sind Verfärbungen zu erkennen, welche möglicherweise durch die Bestückung im Ofen hervorgerufen wurden. Die vielen kleinen Ausbrüche, welche sich über das Gefäß ziehen, resultieren aus dem im Ton vorhandenen Kalkeinschlüssen. | 7 | Dieses Prunkgefäß wurde in einem Kindergrab gefunden, in welchem es hinter dem Kopf des Verstorbenen platziert wurde. Des Weiteren fanden sich in dem Grab zahlreiche Perlen unterschiedlichen Materials sowie weitere Gefäße, was vermuten lässt, dass es sich um ein Kind aus dem elitären Bereich handeln muss. Direkt unterhalb des kurzen, engen Halses beginnt die Bemalung, die ca. in der Mitte des Bauches endet. Die Schultern sind mit jeweils zwei horizontalen, schwarzen Linien versehen, zwischen denen sich in Rot ausgemalte Kugeln befinden, welche durch ein schwarzes Streifenband verbunden sind. Im Bereich des Bauches wurde zunächst, wie auch im Schulterbereich, eine Umrisszeichnung mit schwarzer Farbe vorgenommen, bevor einige Bereiche mit roter Farbe koloriert wurden. Die Ornamente stammen allesamt aus dem floralen Bereich und zeigen Lotosblumen in unterschiedlichen Wachstumsstadien. So ist stets zentral eine geöffnete Blüte auf einem hohen, geraden Stängel zu sehen, die von zwei Lotosknospen auf kurzen Stängeln eingerahmt wird. Daneben steht wiederum eine geöffnete Blüte, allerdings mit einem kürzeren Stängel. Die Lotosblume ist eines der häufigsten Motive auf meroitischer Keramik. Durch das tägliche Öffnen der Blüte und ihrer Verbindung zum Wasser ist sie bereits in frühester Zeit zu einem Symbol der Wiedergeburt geworden. Nach der heliopolitanischen Kosmogonie war sie sogar das erste Lebewesen, welches vom Urozean erschaffen wurde, was den religiösen Charakter der Pflanze untermauert. Den Abschluss der Dekoration bilden wiederum zwei horizontale schwarze Linien, die zugleich als Standlinie der Flora dienen. Aufgrund der klaren Linienführung, der undekorierten unteren Gefäßhälfte und der Kugelkette im Schulterbereich kann dieses Gefäß innerhalb der meroitischen Kunst der „akademischen Schule“ zugewiesen werden. Im unteren Bereich des Bauches sind Verfärbungen zu erkennen, welche möglicherweise durch die Bestückung im Ofen hervorgerufen wurden. Die vielen kleinen Ausbrüche, welche sich über das Gefäß ziehen, resultieren aus dem im Ton vorhandenen Kalkeinschlüssen. |

| 8 | (N. Overesch) | 8 | (N. Overesch) |

| 9 | |||

| 10 | Angaben zur Herkunft: | ||

| 11 | Francis Llewellyn Griffith (27.5.1862 - 14.3.1934), Grabungsleiter | ||

| 12 | Historische Datierung: Meroitisch bis Post-Meroitisch | ||

| 13 | Faras (Sudan / Nubien) | ||

| 14 | "Meroitic Cemetery" | ||

| 15 | 1090D (Grab) | ||

| 9 | 16 | ||

| 10 | Material/Technik | 17 | Material/Technik |

| 11 | Nilton (Material / Ton, gebrannt) mit zahlreichen Kalkeinschlüssen; bemalt | 18 | Nilton (Material / Ton, gebrannt) mit zahlreichen Kalkeinschlüssen; bemalt |

| 18 | 25 | ||

| 19 | - Hergestellt ... | 26 | - Hergestellt ... |

| 20 | + wann: 200-600 n. Chr. | 27 | + wann: 200-600 n. Chr. |

| 21 | + wo: [1090D](https://smb.museum-digital.de/index.php?t=oak&ort_id=64103) <span>[wahrsch.]</span> | ||

| 22 | 28 | ||

| 23 | - Gefunden ... | 29 | - Gefunden ... |

| 24 | + wer: [Francis Llewellyn Griffith (1862-1934)](https://smb.museum-digital.de/index.php?t=people&id=43810) | 30 | + wer: [Francis Llewellyn Griffith (1862-1934)](https://smb.museum-digital.de/index.php?t=people&id=43810) |

| 25 | + | 31 | + wo: [Faras (Sudan)](https://smb.museum-digital.de/index.php?t=oak&ort_id=18786) |

| 26 | 32 | ||

| 27 | ## Links/Dokumente | 33 | ## Links/Dokumente |

| 28 | 34 | ||

| 31 | ___ | 37 | ___ |

| 32 | 38 | ||

| 33 | 39 | ||

| 34 | Stand der Information: 2021- | 40 | Stand der Information: 2021-11-02 21:15:59 |

| 35 | [CC BY-NC-SA @ Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) | 41 | [CC BY-NC-SA @ Ägyptisches Museum und Papyrussammlung, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) |

| 36 | 42 | ||

| 37 | ___ | 43 | ___ |

Die bemerkenswerte Sammlung des Ägyptischen Museums und Papyrussammlung zählt ca. 100.000 Objekte. Sie umfasst Meisterwerke unterschiedlicher Epochen...

Das Museum kontaktieren