Beschreibung im Katalog "Metallgefäße aus Buchara" und

Beschreibung in Usbekistan Katalog, Abb. 663, S. 325.

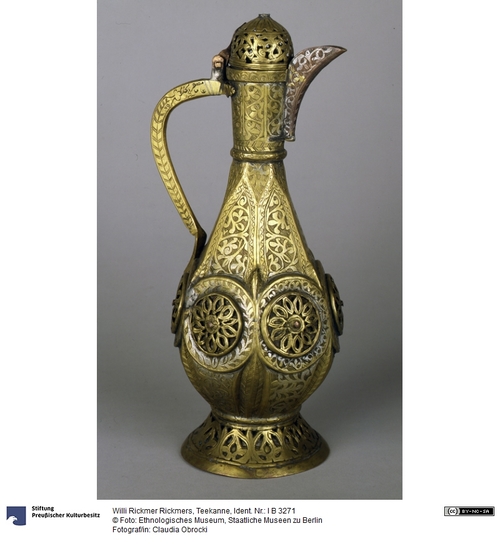

Kanne

Der Boden ist aus Messingblech aufgezogen. Die leicht nach außen gewölbte Bodenmitte hat einen Durchmesser von etwa 4,3 cm, ihre Höhe von der Standfläche aus zur Mitte beträgt 1,95 cm; von einer Hohlkehle seitlich führt der Verlauf schräg nach außen unten. Der Rand ist umbördelt zur Aufnahme des Fußes. Ein konischer Messingrand wurde dem Fuß als Verstärkung eingepaßt. Der etwa 8 mm über den Fuß überstehende Rand wurde nach außen um den Fuß gedrückt. Bei dem festen Andrücken des Bodenrandes entstanden im unteren, hohl gebliebenen Teil des umbördelten Bodenrandes eingedrückte Stellen, drei gehen außen so tief, daß das Material nach oben hin Falten gebildet hat und eingerissen ist. Die äußerste Kante des Verstärkungsblechs steht etwa 3 mm über der beschnittenen Kante des Bodens heraus. Der Bodenrand wurde von innen fest mit dem Rand des Verstärkungsblechs verbunden. Unterteil mit Fuß und Oberteil mit Wulst und Hals bilden den Kannenkörper.

Eine waagerechte Fuge ist in Höhe von 10,3 cm sichtbar. Nachdem der Verstärkungsring hart über den Halsrand gelötet war, wurde der Ausguß in die Aussparung im Hals weich eingelötet. "Das Kupferblech ist stark gelbfleckig. Um die Lötfuge am halbrunden "Boden" unten sichtbar abzudichten, wurde ein Messingdraht um die Fuge gepaßt und weich angelötet.

Der Henkel, Messingguß, wurde durchschmiedet und stark gefeilt. Oben am Hals ist er gespalten und mit zwei, unten am Kannenkörper mit einer Kupferniete befestigt,. Das gebogene und durchbohrte Kupferblech dient als Scharnier. Ein Stück Kupferdraht bildet das Verbindungsstück von Henkel zu Deckel. Der Messingdeckel ist gedrückt. Bevor Deckel und Henkel vernietet wurden, tiefte man die sechs Rosetten aus rund ausgeschnittenen Messingblech leicht auf und kantete den Rand ab. Beim Ausmeißeln des Durchbruchs am Fuß entstand an der Rückseite ein Grat. Die Kanne wurde innen verzinnt, vorher wurde die Meißelarbeit vorgenommen. Die durchbrochennen Messingrosetten erhielten eine Einlage von einer Kupferfolie. Die Tiefen der Meißelungen sind mit Asphalt geschwärzt. Die Muster der Kanne bestehen aus Ranken-Blätter-Kombinationen, Lotosblüten, gemetrische Mustern und Rosetten.

Restaurierung: siehe Spezialordner (Bruns)

* Von Rickmers in Buchara erworben. Die durchbrochenen Rosetten legen aber eine Entstehung Choqand nahe (Schindlbeck)

Sammler: Rickmers, Willi Rickmer

en